耳鳴りと付き合うために、まず、あなたの耳鳴りを知ることが大切です。

耳鳴りで来院される患者さんの治療では、発症から受診までの期間が最大の問題です。多くの人は、耳鳴りを過去に経験したことがあり、その耳鳴りは何もしなくても治ってしまったことでしょう。しかし、中には治りの悪いものがあるため、早急に医療機関を受診すべきです。

耳鳴りの多くは内耳の細胞に関しており、内耳の細胞の障害によるものが多いです。急性発症の感音難聴の治療におけるゴールデンタイムは発症後2週間といわれていますから、耳鳴りにおいても、発症後2週間以内に、医療機関を受診して原因を突き止めて、治療を開始すべきと考えます。

患者さんが訴える耳鳴りがどのようなものかを知ることは診断する上で大切です。基本的には、高音性・低音性・拍動性などに分類しますが、患者さんの訴えによると、セミが鳴いている、機械が動くなど、その表現は、多種多様かつ主観的で理解に苦しむことが多いです。

標準純音聴力検査と耳鳴り検査の結果を用いることで、患者さんが訴える耳鳴りを客観的に表記して共通の問題として扱うことができます。

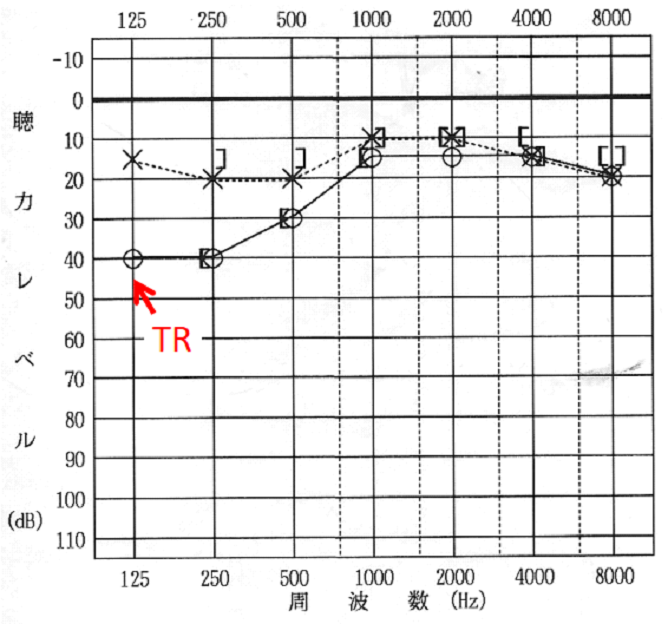

持続性低音性耳鳴り

症例1.右メニエール病発作期

右低音性難聴、耳閉感、持続性低音性耳鳴り(ブー、ポアーン)と時計回りのめまい

右、125Hz,45dB、耳鳴りの実効値は5㏈(45-40)

病態は、メニエール病に準じた蝸牛の内リンパ水腫。 発症から1~2か月の罹病期間でも、メニエールの治療によって難聴・耳閉感・耳鳴りの消失が期待できることがある。繰り返す症例があり、定期的な聴力検査と予防的投薬が必要となることがる。標準純音聴力検査と耳鳴り検査のほかに内耳平衡機能評価のための、足踏み検査が必要である。

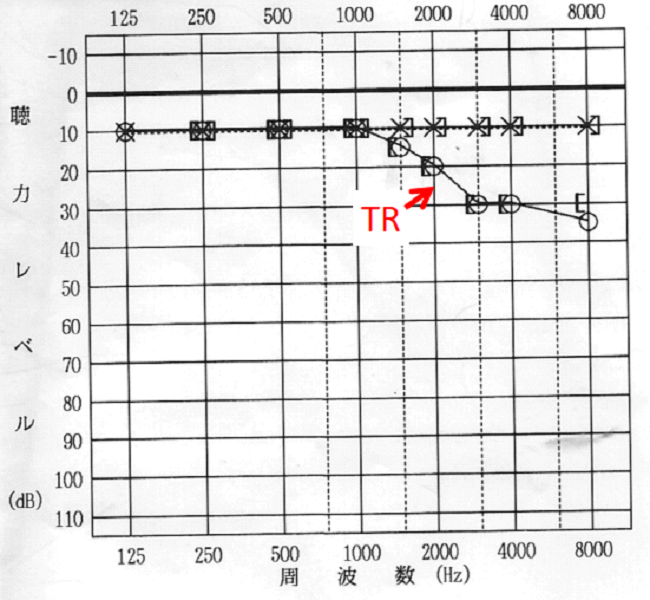

持続性高音性耳鳴り

症例2.右急性感音難聴

高音性耳鳴り(キーン)と難聴

右、2000Hz,25dB,耳鳴りの実効値は5dB(25-20)。耳鳴り発症当日からのステロイドによる治療が開始できたので、発症後5日目で、聴力は正常となり、耳鳴りも焼失した。

病態は、急性の内耳有毛細胞障害。急性感音難聴において、、発症から治療開始までのゴールデンタイムは2週間といわれていますので、早期に適切な治療を開始できれば、難聴の回復と耳鳴り消失が期待できます。治療開始が遅れたり、発症時の内耳障害がひどいときには、難聴と耳鳴りの回復が期待できず、耳鳴りを気にしないようにすることに主眼を置く治療となる。

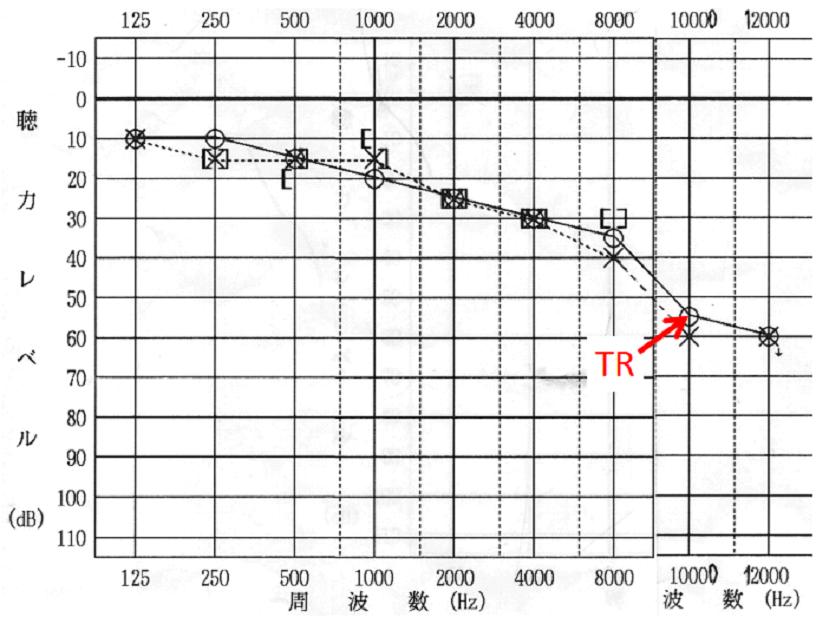

持続性高音性耳鳴り

症例3.加齢による感音難聴

右高音性鳴り(キーン)

右10000Hz,55dB、耳鳴りの実効値は5㏈(55-50))

加齢による難聴は、両側性に高音漸傾型感音難聴の聴力増を示すことが多く。耳鳴検査でなければ、耳鳴りを評価することはできません。

内耳有毛細胞を回復させることはできないので、内耳の血流を改善させて、内耳の細胞を障害予防したり、耳鳴りを気にしないようにすることが、治療の目的となります。難聴があると生活の質が低下して、認知症のリスクが高まりますので、補聴器を早期に導入します。耳鳴りを軽減させることが期待でいます。

耳鳴りがあるけれど、聴力検査では難聴がないと診断される無難聴性耳鳴りでは、10000Hzと 12000Hzの聴力検査と耳鳴り検査が必要な場合もあります。

拍動性耳鳴り

耳の近くの内頚動脈の奇形であったり、動脈瘤であったりすることがありますが、まれです。その原因の多くは、鼻の奥と耳をつないでいる耳管の異常で起きます。もっとも多い原因は、耳管狭窄です、。風邪や鼻アレルギーで鼻を啜り過ぎたり逆に鼻をかみすぎたりしたときに、耳から空気が抜けて、耳の近くにある内頚動脈の血流音が聞こえることが原因です。鼻をつまんで息堪えをする耳抜きができると自分で治せます。少し、体を動かすとよくなることがあります。なっているほうの耳を上にして寝てみてもよいでしょう、それでもだめなら、耳鼻科を受診してください。